Il noir è un genere obsoleto. Ma, come ho più volte ripetuto in questi ultimi giorni, sono un nostalgico. E mi piace guardare al passato.

La cosa mi rasserena e mi mette di buon umore. Non so se il noir possa tornare in auge. Mancano, più che gli attori e i registi, credo, le motivazioni. Buona organizzazione nel tessere una trama che si basa essenzialmente sulla volontà di uccidere uno dei protagonisti, e la disciplina necessaria per portare avanti questo e solo questo spunto.

In verità, chiamatemi fissato, ma ho mentito circa gli attori.

Quale attore, oggi, può dire di avere la stessa presenza scenica di questi mostri sacri?

Parlo di Joan Crawford, Jack Palance e, neanche a dirlo, Gloria Grahame.

E se gli ultimi due, lo ammetto, stavano ancora tentando di distinguersi in quella caotica e fortunatissima, data la levatura di professionisti a loro contemporanei, era del cinema, la Crawford era già in età matura, un monumento sul quale si potevano scorgere i segni dell’età. Una a cui sul set si doveva rispetto assoluto: la vecchia star.

L’unico problema era che Gloria Grahame aveva il suo bel caratterino…

***

Palanyuk and the Queens

Aria di conflitto generazionale. Ma no… forse si incorrerebbe in detestabili cliché. Eppure, ciò che noi contemporanei avremmo visto e rivisto ripetuto in mille varianti in commedie adolescenziali, ovvero i contrasti sul palcoscenico scolastico per teenager, queste signore del cinema si concedevano il lusso di inscenarli per davvero.

Lo scontro per la supremazia tra due donne, professioniste, che vennero addirittura alle mani.

Ce lo racconta Palance, Jack (1919-2006), al secolo Volodymyr Palanyuk, che vide Gloria e Joan azzuffarsi perché la prima era rea di aver succhiato un lecca-lecca rumorosamente per disturbare la Crawford impegnata in uno dei tanti primi piani con i quali domina questo film. La provocazione della Grahame ebbe l’effetto desiderato, tale da scatenare una rissa sedata, a quanto sostiene Palance, con molta calma dal resto della troupe che per alcune decine di secondi stette a godersi lo spettacolo.

Altri tempi, davvero, e lo si nota soprattutto dal volto di Jack, giovane e spigoloso. Non lo si direbbe mai adatto a fare del cinema, o meglio questo tipo di cinema, visto com’è risultato perfetto, decine di anni dopo, in veste di vecchio cowboy, faccia di cuoio grezzo.

Qui incombe sulla scena, in un film che è, come solitamente accadeva, metacinema o metateatro.

***

Silhouette

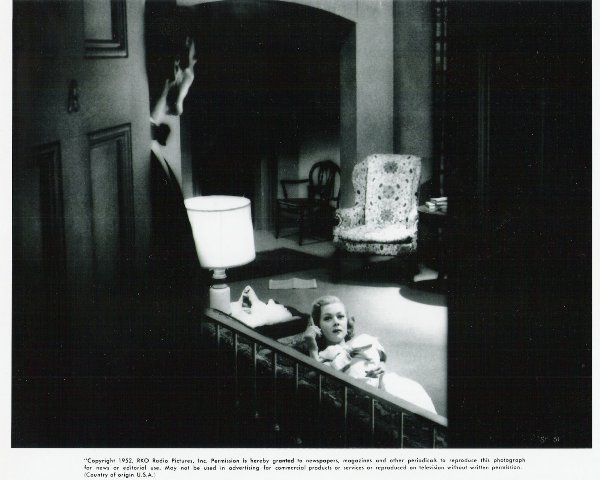

So che mi ucciderai (1952) è il titolo italiano, in luogo di Sudden Fear. Lo ripeto spesso, ma non pensate che un titolo di questo tipo uccida la tensione? Ma evidentemente era buono per l’epoca e i miei genitori, testimonianza vivente del nascere dei vecchi noir, loro che li hanno vissuti al cinema, non hanno mai avuto niente da ridire.

Il culto della personalità era preponderante. Il titolo di un film, il suo regista, meri accessori. Quello che contava era il nome della star. Sudden Fear diventava, così, l’ultimo film di Joan Crawford. L’ultimo prima del successivo. Questa, credo, sia la grandezza.

E pensateci, quando vi viene in mente il nome di un solo grande regista dell’epoca, Alfred Hitchcock. Perché il suo nome sì e quello di David Miller, regista di questo film, resta negli oscuri meandri della storia? Hitchcock era bravissimo, vero, ma era la sua personalità ingombrante a fare la differenza, il suo protagonismo, la sua silhouette.

***

I could break your bones

La carriera di Joan Crawford era iniziata all’età di vent’anni. Questo accadeva nel 1925.

Fa effetto, questa consapevolezza, non trovate? Nel 1952, a quasi cinquant’anni, la sceneggiatura è opzionale per lei, il set il suo territorio privato. Le basta muovere gli occhi, per suggerire angoscia, terrore e tutta una serie di sensazioni spiacevoli, come le era richiesto.

Sudden Fear è la stora di un’attrice e commediografa di successo, Myra Hudson (Joan Crawford) che dapprima rifiuta il giovane Lester Blaine (Jack Palance) quale attore protagonista in un suo spettacolo, ma che poi, reincontratolo su un treno in viaggio verso San Francisco, si lascia sedurre dall’uomo, fino al matrimonio. Un legame sconcertante, dove lui è più giovane di almeno vent’anni.

Lester è imponente, gioviale, ma dà l’impressione di indulgere in una violenza latente. Il regista si diverte a seminare dubbi atroci in scene di distensione. Guardare Palance che abbraccia Gloria e le sussurra “I could break your bones!” è straniante, ma godibilissimo perché plausibile e profetico.

Lester, infatti, continua a coltivare una relazione extra-coniugale con Irene Neves (Gloria Grahame). Gli amanti hanno intenzione di eliminare la ricca Hudson e di godere del suo cospicuo patrimonio.

Trama che più classica non si può. non c’è che dire.

***

I love you too

Eppure c’è la disciplina degli attori che aderiscono al ruolo perfettamente. E non sono solo parole. Palance, con i suoi zigomi larghissimi, sempre sul punto di commettere uno sproposito che non arriva mai, in procinto di esplodere in un eccesso di violenza che sarebbe risultato comunque dirompente in un’epoca che di violenza vera ne aveva vista fin troppa, Joan Crawford che dona al suo personaggio, Myra, un’angoscia infinita, quale può essere quella di una donna che ha appena scoperto tutte le menzogne e gli intrighi alle spalle di un un’unione perfetta, o che lei credeva tale. E poi, c’è Gloria. E giuro che non è solo una mia impressione, ma lei è unica, a cominciare dalla voce: sottile, con una cadenza particolare, roca e un po’ trascinata.

Entra sul set, si toglie il foulard, ancheggia, occhieggia, si prende uno spintone sul viso dalla manona di Jack, grande sul serio quanto la sua testa, e vola sul divano. Al ché, sussurra: “I love you too…”. Jack, fermo sulla soglia intento ad andare via, richiude la porta, mentre lei lo guarda dal divano sul quale, nel frattempo, s’è messa comoda…

Inarrivabile.

***

Il Fucile

Tecnica registica solida, che trova massima applicazione e nell’impiego dei chiaroscuri, in continui giochi di luce e ombre che rigano i volti degli attori, impreziosendo dal lato stilistico, e nel cosiddetto Fucile di Checov: ogni oggetto mostrato all’inizio trova, infatti, giusta collocazione e scopo nell’intreccio, fino a risultarne parte integrante. Questo vuol dire nessun messaggio subliminale da parte della regia, ma assoluta dedizione al film.

Lunghissima sequenza finale, della durata di venti minuti circa, di altissimo livello, dove la trama sapientemente tracciata e i destini dei tre protagonisti vengono a una soluzione non tanto inattesa, a dire il vero, ma spettacolare.

Riuscire a percepire tensione attraverso il semplice squillo di un telefono è una cosa alla quale non siamo più abituati. Come l’assoluta mancanza di volgarità verbale, almeno sulla scena. Poi la vita e i desideri e le pulsioni, erano sempre le stesse, anche in bianco e nero…

Altre recensioni QUI

In a lonely place

Angolo pubblicitario: