Giungo a scrivere questo articolo per una serie di eventi apparentemente casuali, convinto di non aggiungere poi nulla di troppo alle decine e decine di analisi che già hanno sezionato il racconto di H.P. Lovecraft.

Giungo a scrivere questo articolo per una serie di eventi apparentemente casuali, convinto di non aggiungere poi nulla di troppo alle decine e decine di analisi che già hanno sezionato il racconto di H.P. Lovecraft.

Sento, soltanto, che sia giusto parlarne ancora.

Perché la dote di Lovecraft soprattutto, e della maggior parte degli scrittori a lui coevi, sta nella inusitata potenza della visione.

Da più parti considerati mediocri pennivendoli, che i critici più blasonati, quand’anche colpiti positivamente dalle loro opere, stentavano a definire “scrittori”, costoro hanno creato una cosmogonia che, dopo quasi un secolo, ha una forza sotterranea pari quasi a quella delle religioni, mancando tuttavi della carica distruttiva proprie di queste ultime.

Insomma, direi che siamo di fronte a una cosmogonia positiva, inventata da un uomo del Rhode Island che ha avuto l’ardire di ricordarci, coi suoi testi sovrabbondanti, che l’essere umano è soltanto una fase passeggera del creato.

Ci ha posto di fronte al potere ancestrale e all’intelligenza aliena di creature sconosciute.

A quell’orrore sottile, che nonostante l’iperaggettivazione tipica della prosa dell’autore, non abbisogna di sconvolgere il quotidiano col sangue.

Perché il quotidiano è già sconvolto e aberrante. Si tratta solo di… udirne il richiamo. E vederlo per la prima volta.

L’orrore si cela nelle ombre e nelle distanze siderali, oppure nel buio delle soffitte delle case di Innsmouth, dove si nasconde, così come si coprivano le malattie, la famosa “maschera”.

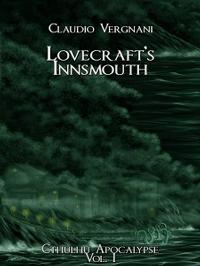

Ho riletto The Shadow over Innsmouth (La Maschera di Innsmouth o L’Ombra su Innsmouth, 1931) dopo la piacevolissima lettura di Lovecraft’s Innsmouth di Claudio Vergnani, di cui parleremo prossimamente. Un racconto che omaggia deliziosamente l’autore di Providence e che consiglio a tutti.

Ho riletto The Shadow over Innsmouth (La Maschera di Innsmouth o L’Ombra su Innsmouth, 1931) dopo la piacevolissima lettura di Lovecraft’s Innsmouth di Claudio Vergnani, di cui parleremo prossimamente. Un racconto che omaggia deliziosamente l’autore di Providence e che consiglio a tutti.

E, in seconda istanza, perché mi sono imbattuto in una certa fotografia…

Parlavamo di cosmogonia. E di orrore cosmico, che è tale nell’assolutezza con cui esso permea il reale.

Il racconto si inserisce infatti nel cosiddetto ciclo dei Miti di Cthulhu, il leit motiv/l’ossessione di Lovecraft, e può, per certi versi, permettersi una lettura metaforica (ma non scontata), circa la deformità che affligge il sangue degli abitanti della strana cittadina.

La “maschera” di Innsmouth potrebbe infatti essere interpretata come una tara genetica, a carattere ereditario, che deforma i lineamenti, che cagiona difetti fisici. Un orrore che, com’era uso a quei tempi, era quasi necessario chiudere in cantina, o nei lazzaretti e/o lebbrosari.

E in ogni caso, la visione di Lovecraft corrompe la realtà. Qui si parla sì di sangue infetto, ma sempre in relazione ad antichi culti giunti da lontano che, al di là della deformità fisica, espressione non tanto di malattia, quanto di diversità aliena, incomprensibile agli occhi umani, finiscono per attecchire, quasi una contaminazione radioattiva, corrompendo l’ambiente fisico.

Innsmouth è un catalizzatore di orrore.

Prima ancora che quello studente di architettura giunga con la corriera a vederlo coi propri occhi dai finestrini sporchi, Innsmouth è malvagio, alieno e sconosciuto, incomprensibile nei racconti dei testimoni.

Questa immagine persistente di una città maleodorante, dai tetti storti e pericolanti, appollaiata sul mare, nella morsa del maltempo, popolata da gente sporca, deforme e zoppicante, è così potente da essere sedimentata nella coscienza, dall’aver generato per l’appunto, il mito, la forza, la visione, il pensiero ricorrente che induce all’accettazione che vi siano dei posti malvagi, che fanno parte della normale esistenza di noi tutti.

E poi m’imbatto in questa foto a destra.

E poi m’imbatto in questa foto a destra.

Photoshop. Questo è stato il mio primo pensiero, guardandola.

Perché sembra una signora ritoccata e fatta passare per un’abitante di Innsmouth, dal tipico viso che richiama caratteristiche anfibie.

Poi, però, continuando a cercare, scopro che no, potrebbe essere una foto autentica. Anzi, c’è di più, c’è chi sostiene che trattasi di ennesimo caso di foto post-mortem di epoca vittoriana.

Saremmo alle prese, quindi, con la foto di una defunta.

…

Personalmente ritengo ancora che si tratti di un fotomontaggio, ma la forza evocativa della cosmogonia lovecraftiana, applicata alla realtà, è deflagrata inarrestabile.

La Maschera di Innsmouth è quindi una intervista/indagine architettonica, architettura edile e forse anche umana, un’indagine genetica, che testimonia i rapporti degli umani con civiltà aliene, sottomarine, che esigono tributi e che promettono doni.

È spaventosamente simile, per certi versi, alla idea classica di colpa come marchio genetico, ravvisabile nella letteratura greca: le colpe dei padri ricadono sui figli. Si trasmettono a essi attraverso il DNA, come le altre caratteristiche somatiche, di fatto annullando il libero arbitrio. Che è, come sappiamo, anche in Lovecraft una pia illusione.

La colpa di Innsmouth si trasmette quindi attraverso il sangue, non necessariemente attraverso la volontaria sottomissione a un’entità sconosciuta.

È analoga al richiamo di Cthulhu, una forza in esecuzione, silenziosa, che influenza la vita, che ha ritmi incoercibili e che segna indelebilmente il destino di chi lo ode.

Lovecraft quindi ha sempre parlato delle nostre paure. Paure che sorgono dalla vista di una foto, che spingono a indagini approfondite, che richiamano a piacevoli racconti dell’orrore letti da ragazzo, a segnarsi con gesti sacri per scacciare l’irrazionale e lo sconosciuto, nell’illusione di esercitare una qualsivoglia forma di controllo sul reale.

Controllo che non abbiamo mai avuto per davvero, e che rivelerà tutta la propria illusorietà, una volta ascoltato richiamo. Quale che sia.