Credo di aver sempre immaginato l’arte nell’accezione più romantica: l’artista eccentrico che lavora, crea, s’accoppia nel suo laboratorio.

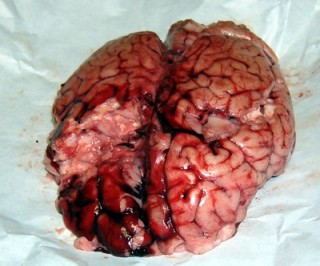

Il laboratorio, o studio, è sempre stato parte essenziale della raffigurazione, una sorta di gabinetto del Doktor Frankenstein, un vomito lisergico, dove a ogni angolo corrisponde una suggestione, dove si può trovare l’assistente che rimesta un piatto di cervella crude, e prepara l’allestimento del set della, ancora in divenire, prossima opera.

Ho ritrovato queste vecchie fantasie, un po’ banalotte, credo, nella realtà del laboratorio artistico, in quel di L.A., di Sarah Sitkin.

Sarah la conosciamo già, ve ne ho già parlato.

E ho pensato alla mia concezione artistica, com’era da adolescente e poco più tardi, da ventenne. Di come fin dai sedici anni, mese più mese meno, avessi già consacrato la mia vita a una successioni di stenti, l’avessi dedicata a creare arte, nella speranza malriposta di venderla. E di arricchirmici, persino.

E ho pensato alla mia concezione artistica, com’era da adolescente e poco più tardi, da ventenne. Di come fin dai sedici anni, mese più mese meno, avessi già consacrato la mia vita a una successioni di stenti, l’avessi dedicata a creare arte, nella speranza malriposta di venderla. E di arricchirmici, persino.

Ma quest’ultima cosa è solo colpa di Stephen King.

Perché, se ne parlava qualche giorno fa anche sui blog amici del Blocco C, il passo successivo alla creazione è la monetizzazione.

Che non è romantica, ma è essenziale, in questo posto di merda in cui viviamo.

Il colore dei soldi è ciò che ci permette, oltre all’ispirazione, di continuare a creare.

Che è una dicotomia dura da accettare, ma sine qua non.

Che la moneta non sia diretta conseguenza dell’arte è possibile, magari arriva da un secondo lavoro. Ma serve. Sempre.

Allora com’era la mia scrittura, a sedici anni? Stilisticamente, una merda. Inutile girarci intorno. Ma a noi interessa, a questo giro, l’immaginifico.

Come, un sedicenne, io nella fattispecie, s’immagina la sua arte? Perché scegliere la scrittura anziché la pittura, o la scultura, o la musica?

Per svariate ragioni.

Primo, perché pur essendo bravino nel disegno, ho scoperto abbastanza presto di non avere la disciplina necessaria.

Primo, perché pur essendo bravino nel disegno, ho scoperto abbastanza presto di non avere la disciplina necessaria.

Secondo, perché subito dopo aver preso atto della mia mancanza di disciplina, mi sono accorto che mescolare i colori a caso e schizzarli sulla tela non fa di te un Jackson Pollock, ma solo uno che non ha voglia di faticare (Pollock s’esprimeva in frattali, tu invece impasti colori accazzo e t’inventi nomi altisonanti quali SOGNO INFRANTO e dici che è uscito dal tuo… cuore), di imparare a dipingere le nature morte, che non sono cool, non fanno romanticismo, ma che sono essenziali a farti crescere. E via via i paesaggi, i ritratti e tutti i gradini che poi ti porteranno a decomporre la realtà guardandola allo stesso tempo da prospettive diverse. Ma ci ha già pensato Pablo Picasso…

La musica nemmeno a parlarne, ma forse la colpa è stata dell’insegnamento mediocre che ho ricevuto a scuola.

E poi, un bel giorno, ho sentito l’impulso di raccontare storie.

Ma anche qui, nominare James Joyce è come nominare Pollock. Scrivere come ha fatto Joyce, “libero da meschini impedimenti come sintassi e grammatica” non vuol dire essere uno scrittore, ma uno che non vuole faticare e che, au contraire, ama spararsi le pose.

Pose da romantico maledetto in quel di Monmartre, senza un soldo, ma con una baguette sotto il braccio e una fiaschetta d’alcol in tasca. Cose morte e sepolte, d’altri tempi.

Quindi ho iniziato a scrivere, anche e soprattutto perché non ho avuto le palle per muovermi e fare altro, cercare altre strade. E perché c’era l’internet.

Data come insopprimibile e acquisita la propensione per l’espressione artistica, l’unico sbocco comodo e senza troppe difficoltà logistiche – anche e soprattutto per un tendente alla misantropia come sono – era la mia scrivania, con internet a supplire, tramite contatti, virtuali, a quella scarsezza reale, tipica della zona depressa in cui ho vissuto, culturalmente arida, anzi non-morta, dalla quale sono riuscito a fuggire solo un paio di anni fa.

Questo blog, che vi tormenta da anni, lo dovete solo al culopesismo e a internet. Due fattori fondamentali.

Scrivevo su una vecchia Olivetti, coi tasti piatti, posacenere accanto e sigaretta accesa. Una pagina in due ore.

Una cosa ridicola.

Orpelli, fantasie masturbatorie, sì, di chi sogna l’atto e l’attore anziché il risultato: libro/romanzo/racconto che sia.

E sia chiaro, il male non è il laboratorio o studio in sé, ricchissimo e affastellato di suggestioni e ispirazioni dimenticate. Sarah Sitkin non è stereotipo, neppure quando s’accende la sigaretta, compagna fedele di interviste. Lei osserva, si stupisce, si meraviglia della dinamica e cerca di farla propria nelle sue creazioni.

[vimeo width=”680″ height=”300″]https://vimeo.com/11137949[/vimeo]

Il sogno di un laboratorio che sia solo mio, che sembri una vomitata nerd, colmo di oggetti bizzarri pagati una fortuna che mi guardano dagli scaffali creare le mie storie non mi lascia mai. Ci sto lavorando…

Anche se sono giunto alla conclusione che, una volta messo su, questo posto, quello sarà il momento in cui avrò smesso di scrivere. Se a esso darò l’importanza di un feticcio.

Non abbiamo bisogno di luoghi, di oggetti, di darci un tono, onde creare, per dare corpo alla nostra ispirazione. Ma solo di lavorare, e di lavorare bene, quale che sia la soddisfazione che vogliamo ottenere, oltre le banconote colorate.