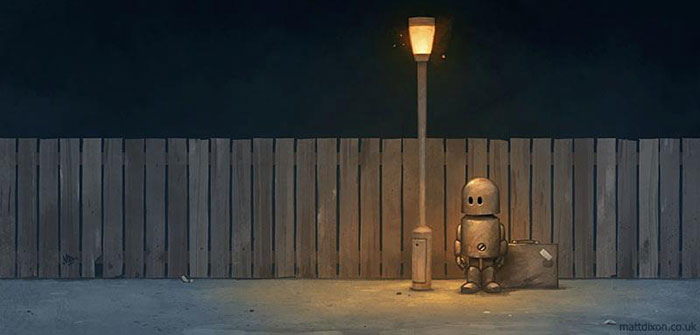

Nelle tavole di Matt Dixon, illustratore freelance dal Regno Unito, persiste il tema robotico, che è una delle ossessioni moderne. E mie.

Nelle tavole di Matt Dixon, illustratore freelance dal Regno Unito, persiste il tema robotico, che è una delle ossessioni moderne. E mie.

E tuttavia, rispetto ai predecessori già presentati in questa rubrica, il robot come attore della composizione assume diverso significato.

Caratteristica precipua a ogni tavola è l’assenza dell’uomo. E tuttavia, proprio ciò che lo rappresenta lo sostituisce.

Caratteristica precipua a ogni tavola è l’assenza dell’uomo. E tuttavia, proprio ciò che lo rappresenta lo sostituisce.

Sono robot che agiscono dopo un’apocalisse, sostituendo la presenza dei loro creatori, avendola ereditata?

Possibile.

Eppure, si nota un valore fondamentale, che è la semplicità geometrica della quale questi robot sono composti.

Sono forme semplici, sfere, cilindri, sovrapposti e/o composti. Direi quasi che, più che le azioni che essi compiono, questi attori, e i residui di natura in mezzo ai quali le compiono, il focus che queste tavole esprimono è celato nella loro stessa figura, o posa.

Essi sono simboli.

Questa a sinistra è Introversion, ci mostra un robot seduto, nell’atto di pensare, su una scogliera. Eppure non pensa, esso è vuoto, probabilmente imita la natura umana non avendone coscienza, oppure assume quella posa solo per eseguire un programma. Quindi il vero messaggio non è contenuto nell’intenzione dietro l’azione, ma nella composizione. È il robot stesso, col suo atteggiamento, a essere il messaggio.

Questa a sinistra è Introversion, ci mostra un robot seduto, nell’atto di pensare, su una scogliera. Eppure non pensa, esso è vuoto, probabilmente imita la natura umana non avendone coscienza, oppure assume quella posa solo per eseguire un programma. Quindi il vero messaggio non è contenuto nell’intenzione dietro l’azione, ma nella composizione. È il robot stesso, col suo atteggiamento, a essere il messaggio.

Tesi che si rafforza osservando il Silent Oracle, che è una testa di un robot abbandonata in una foresta, sulla quale è ricresciuta l’erba e che gli insetti, e immagino anche gli animali, hanno rivendicato. È la testimonianza di un futuro che è già passato, s’è già estinto, e che è pronto, con la sua semplice esistenza oggettiva, a segnare il progresso per coloro che lo rinveniranno e che attribuiranno, a quelle caratteristiche antropomorfe, capacità divinatorie.

Tesi che si rafforza osservando il Silent Oracle, che è una testa di un robot abbandonata in una foresta, sulla quale è ricresciuta l’erba e che gli insetti, e immagino anche gli animali, hanno rivendicato. È la testimonianza di un futuro che è già passato, s’è già estinto, e che è pronto, con la sua semplice esistenza oggettiva, a segnare il progresso per coloro che lo rinveniranno e che attribuiranno, a quelle caratteristiche antropomorfe, capacità divinatorie.

Quindi è l’oggettività, credo, la chiave di lettura di questo “dialogo”, che si rivela essere un monologo affidato al solo spettatore. I protagonisti robotici non agiscono, esistono in quanto oggetti, e in quanto tali comunicano, anche non essendone capaci.

Quindi è l’oggettività, credo, la chiave di lettura di questo “dialogo”, che si rivela essere un monologo affidato al solo spettatore. I protagonisti robotici non agiscono, esistono in quanto oggetti, e in quanto tali comunicano, anche non essendone capaci.

Il robot che medita sotto la roccia si confonde col paesaggio, non assume da esso alcun significato. Questo Totem assume il senso che noi gli attribuiamo. E non è diverso in alcun modo dalle rocce.

Il successivo, appoggiato a una parete di roccia, col capo chino, apparentemente disattivo, è non già simbolo di solitudine, ma semplicemente un Uomo di Latta che ha perso il cuore. Ma questo, lo spettatore lo sa solo se trova in sé quella cultura popolare necessaria a riconoscere nel simbolo un riferimento a il Mago di Oz.

Il successivo, appoggiato a una parete di roccia, col capo chino, apparentemente disattivo, è non già simbolo di solitudine, ma semplicemente un Uomo di Latta che ha perso il cuore. Ma questo, lo spettatore lo sa solo se trova in sé quella cultura popolare necessaria a riconoscere nel simbolo un riferimento a il Mago di Oz.

Qui c’è un robot ubriaco, che canta alla luna.

Ecco, guardatelo bene. Osservate il dettaglio sulla panchina, una sorta di ricetrasmittente, qualcosa che permette a qualcun altro di ascoltare i deliri dell’ubriaco.

Mi ricorda Zadok, il vecchio ubriaco dell’Ombra su Innsmouth. Di sicuro il robot non è ubriaco, è programmato per recitare una parte. Anche qui, se di simbolismo si tratta, magari meno evidente del precedente, e suggerito solo dal lettore, l’opera può dirsi compiuta, è stata latrice di un messaggio.

Mi ricorda Zadok, il vecchio ubriaco dell’Ombra su Innsmouth. Di sicuro il robot non è ubriaco, è programmato per recitare una parte. Anche qui, se di simbolismo si tratta, magari meno evidente del precedente, e suggerito solo dal lettore, l’opera può dirsi compiuta, è stata latrice di un messaggio.

E infine, il robot seduto sulla collina (Interval) che guarda il cielo, ma ha occhi bui. Come quasi tutti i robot dei lavori di Dixon. Quasi (perché Zadok li ha illuminati).

Credo sia un dettaglio importante, questo degli occhi spenti, perché conferma che i robot non agiscono, sono manichini messi in posa per comunicare.

La specie umana che li ha creati è viva e vegeta, non è estinta, in questi lavori. Non sono tavole pessimiste, ma esistenzialiste e simboliste. La chiave è concettuale.

Link Utili:

sito personale dell’autore

Indice del menu Arte